COPDの食事療法

COPDでは全身性炎症、代謝亢進、食欲低下による栄養障害がおきます。

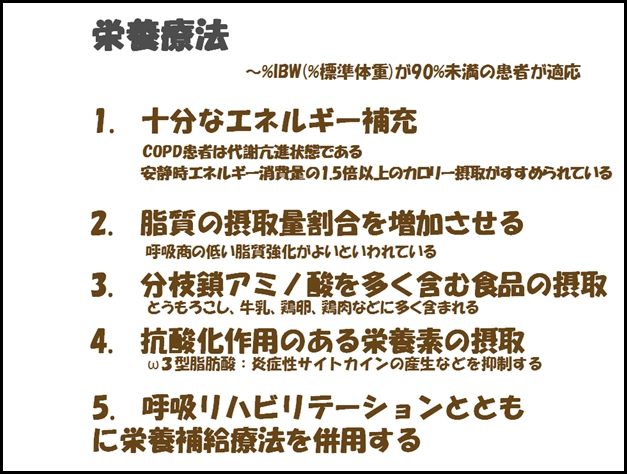

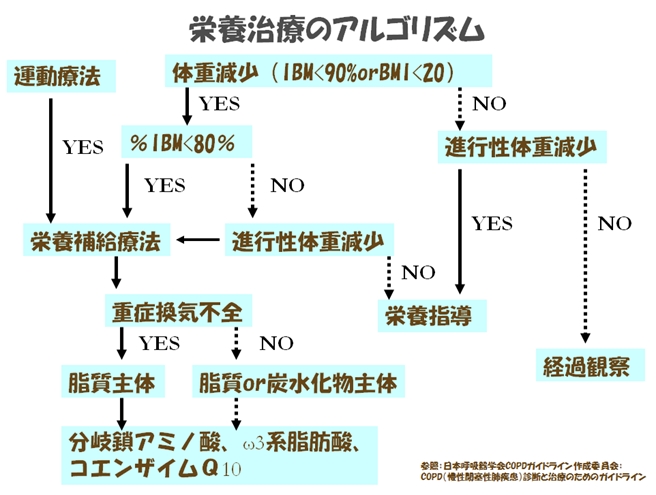

BMI、%IBWという栄養状態の指標があり、これらが低いほど明らかに予後が悪いため 早期の栄養療法開始が重要です。

安静時エネルギー消費量の1.5倍以上のカロリーで、かつ脂質を多めに、分岐鎖アミノ酸、抗炎症化作用のある栄養素の摂取を主体とする必要があります。(脂質は呼吸商が少なく、CO2が体にたまりにくいため)

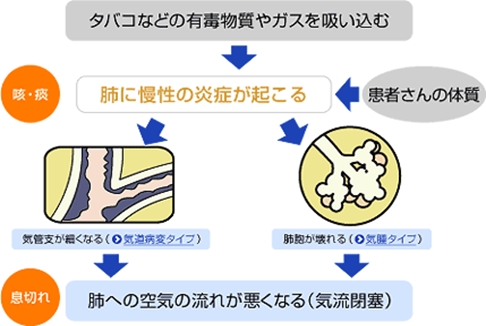

COPDとは?

Chronic(慢性)

Obstructive(閉塞性)

Pulmonary(肺)

Disease(疾患)

慢性閉塞性肺疾患という病気を、COPDと呼びます。

image

COPDの約90%は喫煙が影響しており、

肺への空気の出し入れがする流れが悪くなり、ゆっくりと悪くなっていきます。

COPDにおける栄養障害の原因

では、COPDではなぜ栄養状態が悪くなるのでしょうか。

1. エネルギーインバランス

2. 全身性炎症

3. 摂食量の低下

の3つが原因となります。

1. エネルギーインバランス

90%以上のCOPD患者で代謝が亢進している状態となっています。

安静時酸素消費量が健常人の1.4倍に亢進していると言われており

これは、呼吸をしづらいため、呼吸補助筋の活動が活発になっている

というのと関連づけて覚えるとよいでしょう。

例えば首の筋肉、斜角筋などはCOPDでは発達しています。

これは、普段から首の筋肉を沢山つかい、胸を膨らませて何とか酸素を吸えるように体が努力しなければならないからです。

このように、普段の生活から消費するカロリーが多いため

エネルギーが不足してしまいがちになります。

2. 全身性炎症

COPD患者は全身性炎症が認めらることが示唆されており

炎症があるときには、体の中で必要なカロリーは増えてきます。

(疾患の重症度とカロリーで、重症感染の方が消費カロリーが多いのと同じです)

3. 摂食量の低下

気流制限や呼吸困難感に伴う食欲の低下等により、食事摂食量が低下します。

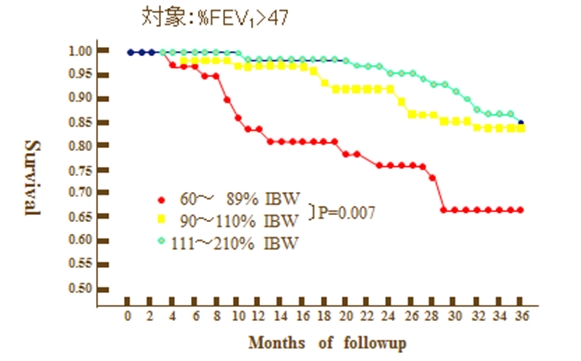

COPDと体重と予後

これは、IBWという指標で、予後を見たものです。

体重が少ない群では、有意に死亡率が高まっていることがわかります。

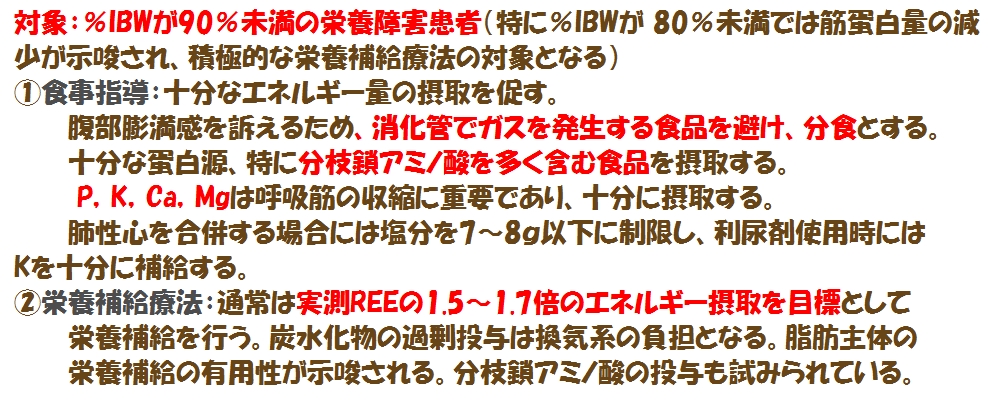

COPDと栄養療法

食事摂取を増進する方法

image

食事摂取を増進する方法

■食欲不振

最初に高カロリー食品を摂取させる。1回あたりの食事量を少量を頻回にする。

間食を自由にする

■早期の満腹感

最初に高カロリー食品を摂取させる。食事中の飲水制限

■呼吸困難感

食事前に休息、気管支拡張剤の使用、 排痰をゆっくり摂取させる

分食にしたり、特殊栄養食品などを利用する。

酸素投与を検討

■疲労感

食事の前に休息する。疲労感が少ない時に多めに摂取させる

まとめ

COPDでは全身性炎症、代謝亢進、食欲低下による栄養障害がおきます。

BMI、%IBWという栄養状態の指標があり、これらが低いほど明らかに予後が悪いため 早期の栄養療法開始が重要です。

安静時エネルギー消費量の1.5倍以上のカロリーで、かつ脂質を多めに、分岐鎖アミノ酸、抗炎症化作用のある栄養素の摂取を主体とする必要があります。