体液量は体重の何%か

体液量は体重の何%かは

・水電解質異常での計算の概略に役立つ

・どんな患者さん群で注意するべきかが分かる

という点で、とても重要です。

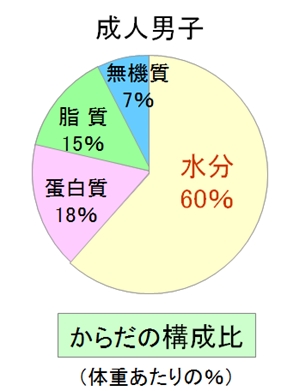

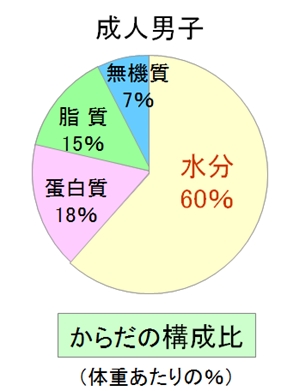

上記は、大体の体液量(体の中の組成)のイメージ図です。

体重の約60%くらいが水分となります。

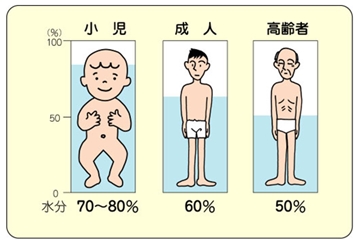

ただ、この量は小児~成人~高齢者と進むにつれて水分の量が減ってきます。

小児、成人、高齢者の体液量の割合図

この情報が、臨床的に役立つ場面としては、

特に高齢者に点滴をする時に重要となってきます

同じ3Lの輸液をするにあたって、60kgの成人と高齢者を比較します。

・36Lが体液量の人にとって、8%くらいの量です。

・30Lが体液量の人にとっては、15%もの量になります。

成人と同じくらいのイメージで輸液を行ってしまうと

高齢者は心臓の機能も落ちているので、輸液が多すぎることになり

むくみが出たり、肺水腫となってしまうというリスクがあります。

また、小児で体重が減っている場合、思っているよりも体液量は減っている可能性があります。

こういったことに「意識がめぐるよう」になるので、体液量の組成はとても重要です。

計算のための体液量の割合

私は、低ナトリウム血症や高ナトリウム血症や、普段の輸液でもそうですが、

edelmanの公式を利用しています。(実際にはこれをアレンジして使いやすいように使ってるんですが)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19864338

「Na+]=α?(eNa++eK+)/TBW

という式です。

簡単に言うと、TBWというのがTotal body waterの略で、「総体液量」に当たります。

体重当たりの水分量という意味で、これを計算に使います。

基本的には体液量は体重の何%に当たるかは、下記で計算します。

成人男性:体重×0.6 (体重の60%が水分と考える)

成人女性:体重×0.5

高齢男性:体重×0.55

高齢女性:体重×0.45

となります。

ですが、ちょっとここで考えてみていただきたいことがあります。

これが体液量の組成なのですが、例えば体重が普段60kgの人が、水分が取れず54kgまで減少したとします。

これは、6kgの水分が失われ、筋肉とか脂肪の成分はあまり変わっていないはずですよね。

そういう方に、じゃあ60%の水分が適切か、という点です。

この場合、約50%くらいが水分になりますよね?

ということで、この割合というのは、その人の有効循環血漿量が少ないときは、ある程度少なく見積もって上げたほうが正確なことがあります。

高Na血症のときは、この係数(体重×係数=TBW)が低めになります。大体40%くらいに見積もると良いでしょう。

(参考図書:腎臓病診療に自身が付く本のの126ページ)はそれくらいにしていました。

私も実際それくらいにしています。

計算式の使い方は、輸液や低ナトリウムの他の項目でも扱っています。

このページでは

・水電解質異常での計算の概略に役立つ

・どんな患者さん群で注意するべきかが分かる

が達成できていれば、とても嬉しいです^^

合わせて読みたい関連記事

ナトリウムの公式

体液量を学んだうえで、ナトリウムの公式を見てみましょう。

ナトリウムと水分の考え方-分数で学ぶ低ナトリウム血症-

ナトリウム濃度は、分数として考えることができます。その見方で体液量を再度捉えなおしましょう。

Edelmanの公式と、ナトリウムの公式の数学的な証明(解説)

上記のナトリウムの公式の証明です。数学が嫌いでない方は是非!